Bevölkerungswachstum schafft kurzfristig mehr Einzahler, langfristig aber auch mehr Rentner. Das Problem wird verschoben, nicht gelöst. Die AHV braucht Reformen, kein endloses Wachstum.

Ein demografische Trugbild

Es gehört zum politischen Reflex: Wenn die Altersvorsorge zur Debatte steht, wird die Zuwanderung ins Spiel gebracht, als wäre sie ein magisches Heilmittel gegen die Demografie. Die Argumentation klingt simpel: Mehr Menschen bedeuten mehr Beitragszahler, also bessere Finanzierung der Altersvorsorge. Doch diese Logik ist kurzsichtig – und langfristig sogar gefährlich.

Die Mythologie des Wachstums

Die Annahme, dass Bevölkerungswachstum die Altersvorsorge sichert, hält sich hartnäckig. Tatsächlich basiert das heutige Finanzierungssystem der AHV auf dem Umlageverfahren: Wer arbeitet, zahlt für die, die im Ruhestand sind. Je mehr Zahlende, desto leichter fällt die Finanzierung. Doch was in der Theorie nach einer logischen Gleichung klingt, offenbart bei näherer Betrachtung strukturelle Mängel – vor allem, wenn die Lösung ein stetiges Wachstum verlangt.

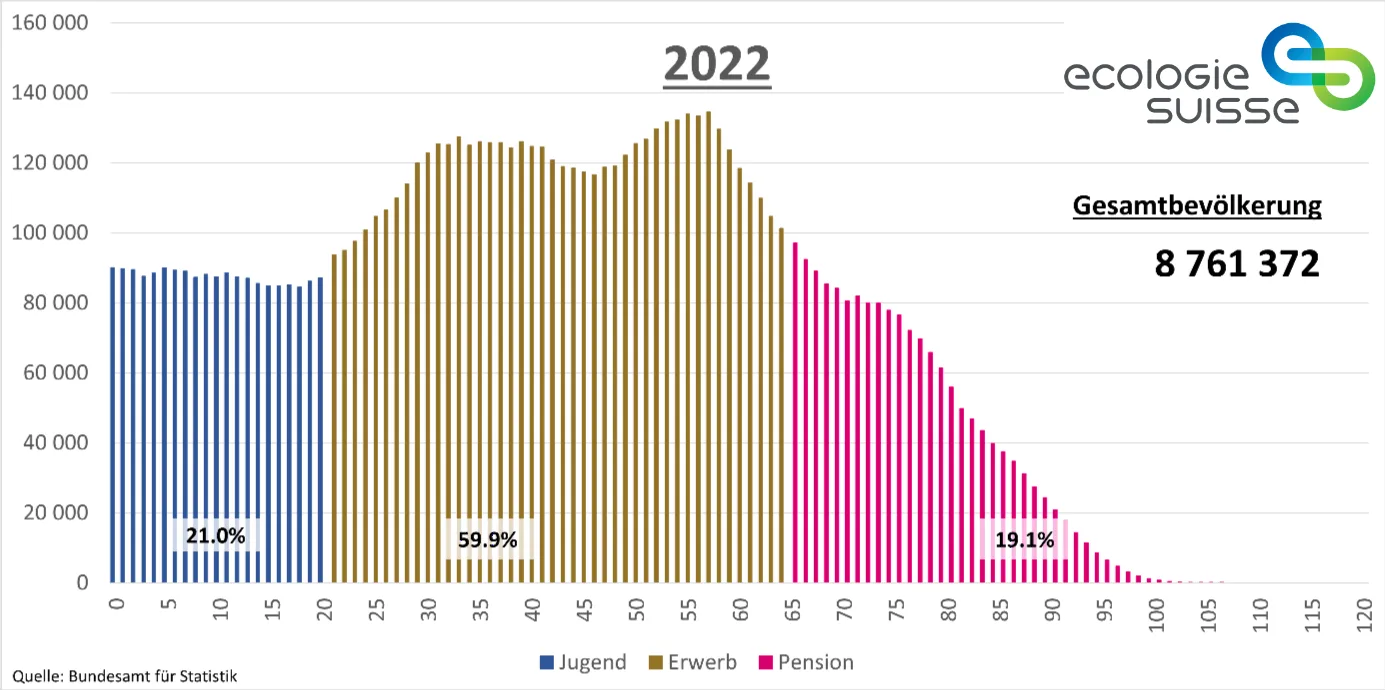

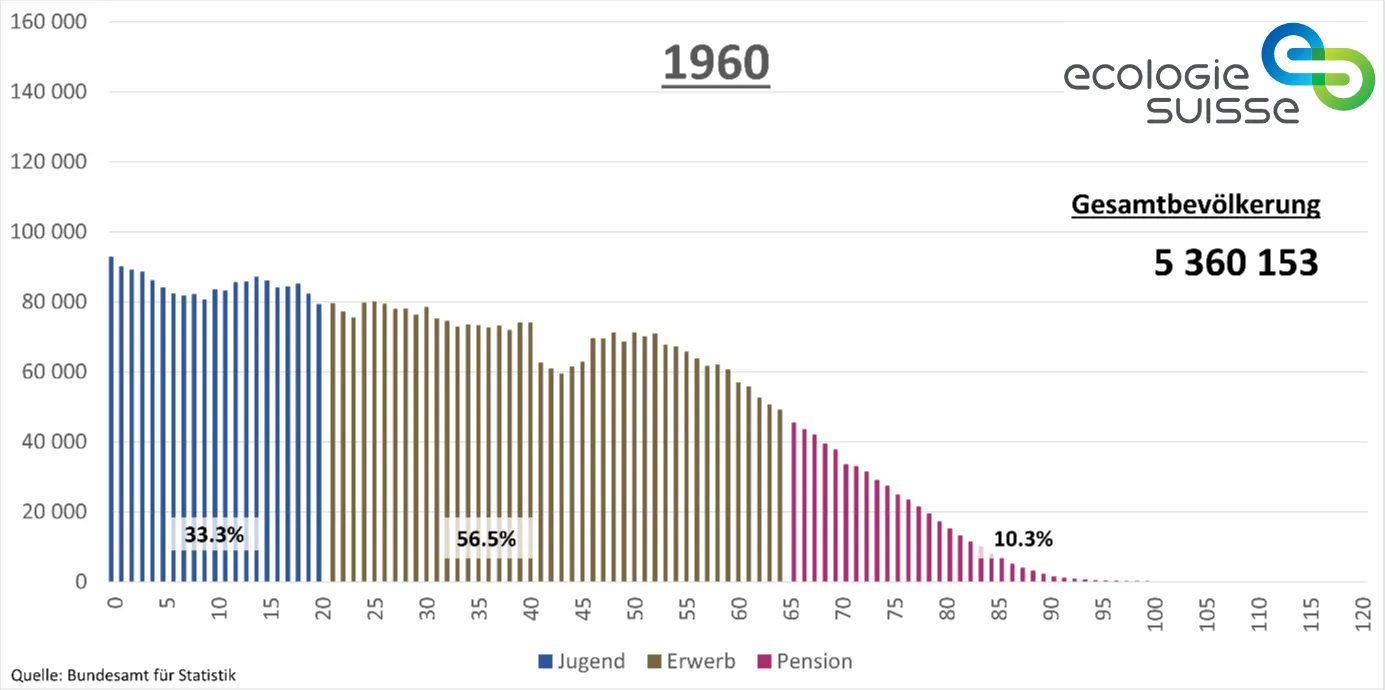

Die Schweiz erlebt seit Mitte der 1940er-Jahre kontinuierliche Nettozuwanderung. Seit 2003 sogar jährlich über 60’000 Menschen. Diese Entwicklung hat die Zahl der Beitragszahler kurzfristig erhöht, insbesondere in den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1972 und 1992. Jene Menschen zahlen heute in die AHV ein und verzerren die Wahrnehmung einer stabilen Altersstruktur. Doch sie sind keine bleibende Lösung, sondern Teil eines demografischen Boomerangs: Auch sie werden altern, und dann selbst Leistungen beziehen. Das bedeutet: Die demografische Last wird lediglich vertagt, nicht verringert.

Der demografische Treibsand

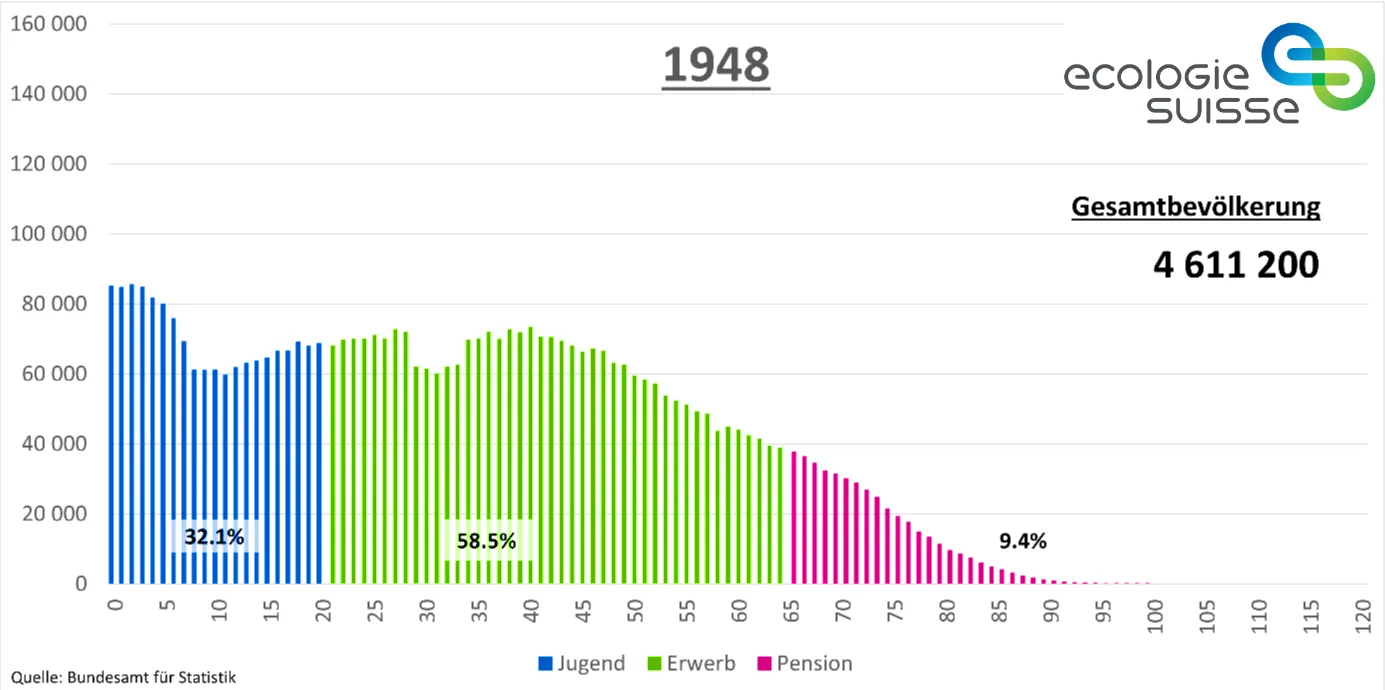

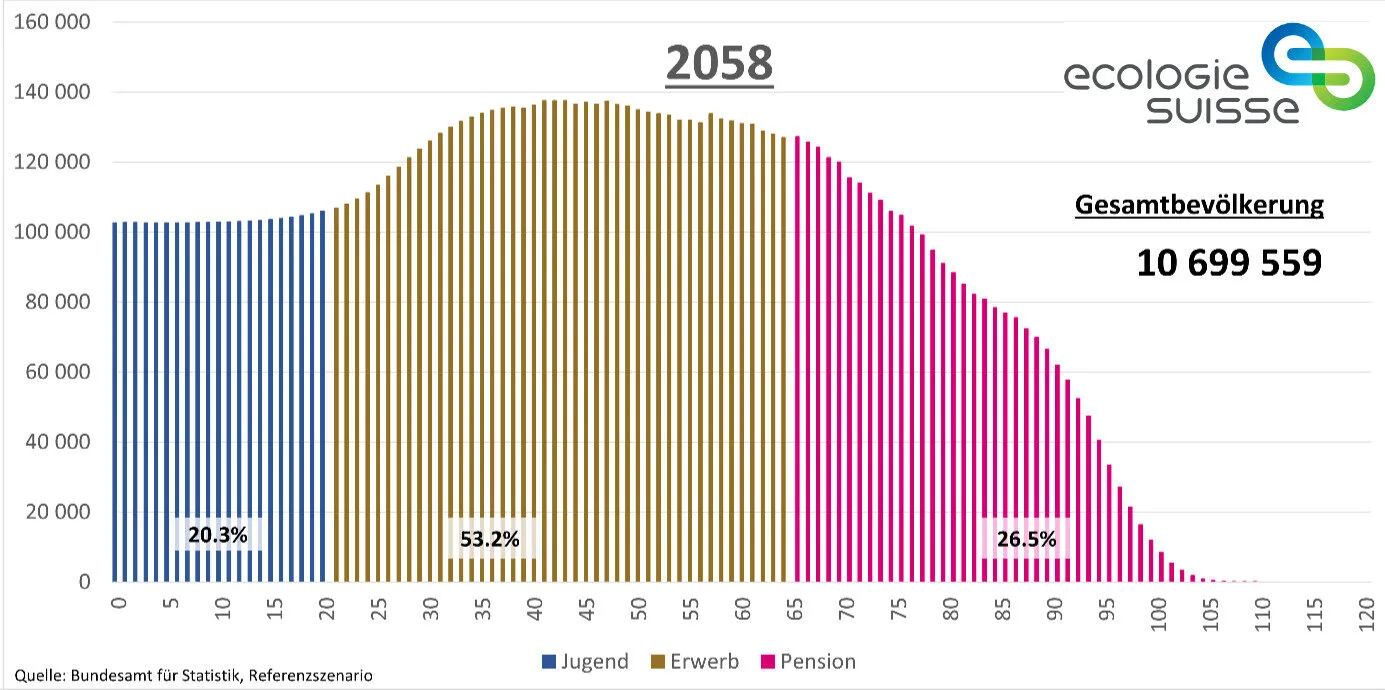

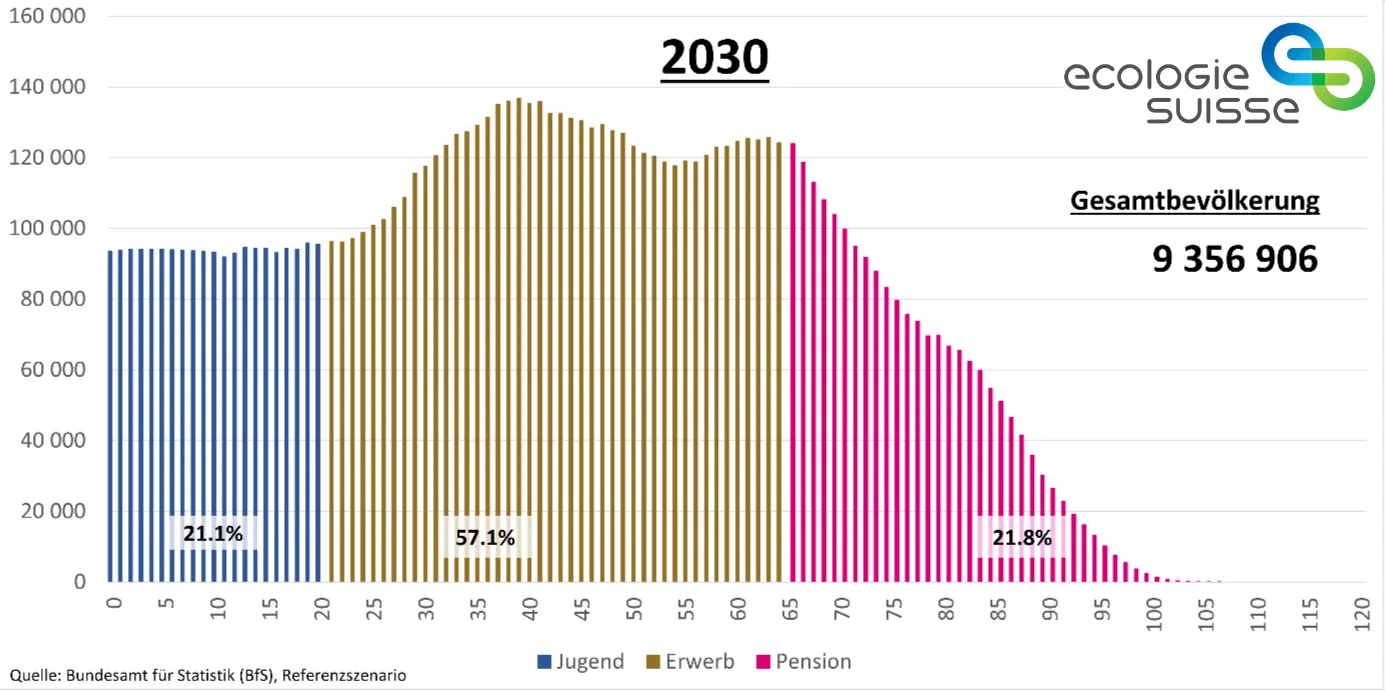

Wer die langfristige Entwicklung der Bevölkerungsstruktur betrachtet, erkennt das Grundproblem: Die Relation zwischen Erwerbstätigen und Rentnern verschiebt sich unaufhaltsam. Waren es 1948 noch 6 Erwerbstätige pro Rentner, so sind es heute nur noch 3,1. Trotz massiver Zuwanderung. Gemäss Bundesamt für Statistik wird sich dieses Verhältnis bis 2058 weiter verschlechtern – auf nur noch 2 Erwerbstätige pro Rentner. Und das bei einem Bevölkerungswachstum auf über 10 Millionen Menschen. Die Vorstellung, ein „Mehr“ an Menschen führe zu einem „Mehr“ an Beiträgen, ohne das Problem zu verschärfen, ist ein demografischer Kurzschluss.

Das Modell gleicht einem Schneeballsystem: Man benötigt ständig neue Beitragszahler, um das System zu stabilisieren, doch diese Beitragszahler werden wiederum zu Rentnern. Das Resultat ist eine endlose Bevölkerungs-Expansionsspirale. Sie ist nicht nur ökologisch und infrastrukturell fragwürdig – sie ist auch mathematisch nicht nachhaltig.

Ökonomie und Ökologie im Streit und doch verwandt

Die Debatte zeigt eine tiefere kulturelle Kluft: Auf der einen Seite economiesuisse, deren Fokus das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist – auf der anderen Seite ecologie suisse, die auf Lebensqualität, Umwelt und gesellschaftliches Gleichgewicht pocht. Beide Organisationen tragen den altgriechischen Wortstamm oikos im Namen – das Haus, die Gemeinschaft, der Ort des Zusammenlebens. Doch sie könnten in ihrer Sichtweise kaum unterschiedlicher sein. Während economiesuisse Wachstum nahezu axiomatisch bejaht, fragt ecologie suisse: Wachstum – um welchen Preis?

Diese Unterscheidung wird besonders dann relevant, wenn das BIP durch rein statistische Effekte wächst: Wenn unbezahlte Haus- oder Pflegearbeit durch institutionelle Arbeit ersetzt wird, erhöht sich zwar das BIP, aber nicht die tatsächliche Wertschöpfung. Die Ökonomie zählt, was bezahlt wird, nicht was geleistet wird. Das führt zu strukturellen Messfehlern in der wirtschaftlichen Analyse – und verschleiert das eigentliche Problem.

Eine stabile Gesellschaft braucht mehr als Zuwanderung

Die Fakten sind klar: Um die Bevölkerung bei heutiger Geburtenrate stabil zu halten, braucht es eine Nettozuwanderung von jährlich 25’000 Personen. Alles darüber hinaus führt zu Wachstum, nicht zu Stabilität. Doch Wachstum bedeutet: mehr Verkehr, mehr Flächenverbrauch, mehr Umweltbelastung. Die Schweiz hat nicht mehr Land als 1948 – aber zwei Millionen mehr Einwohner. Die Siedlungsfläche hat sich seit den 1990ern um über 470 km² vergrössert, auf Kosten der Landwirtschaft.

Was also tun?

Die Antwort liegt nicht in der Quantität, sondern in der Struktur: Wir müssen das Pensionssystem neu denken. Dazu gehören kluge Ansätze wie ein flexibles Rentenalter, eine moderate Anhebung des ordentlichen Rentenalters, neue Finanzierungsquellen wie Mehrwertsteuer oder Kapitalgewinnsteuern und eine stärkere Berücksichtigung der Lebensarbeitszeit.

Fazit: Schluss mit dem Wachstumsmantra

Es ist Zeit, das Dogma vom heilbringenden Bevölkerungswachstum zu hinterfragen. Die AHV braucht Reformen, keine Demografie-Illusionen. Wer das Wachstum der Einwohnerzahl als Lösung für ein strukturelles Finanzierungsproblem anführt, verkennt die Realität: Demografie ist keine Maschine mit Nachfüllkanister, sondern ein empfindliches Gleichgewicht. Und wie jedes Gleichgewicht braucht es nicht mehr Gewicht, sondern mehr Ausgewogenheit. Das sollte auch die Ökonomie von der Ökologie lernen.