Wie viel Zuwanderung verträgt die Schweiz?

Ist die Zuwanderung in die Schweiz nachhaltig und wohlfahrtsfördernd?

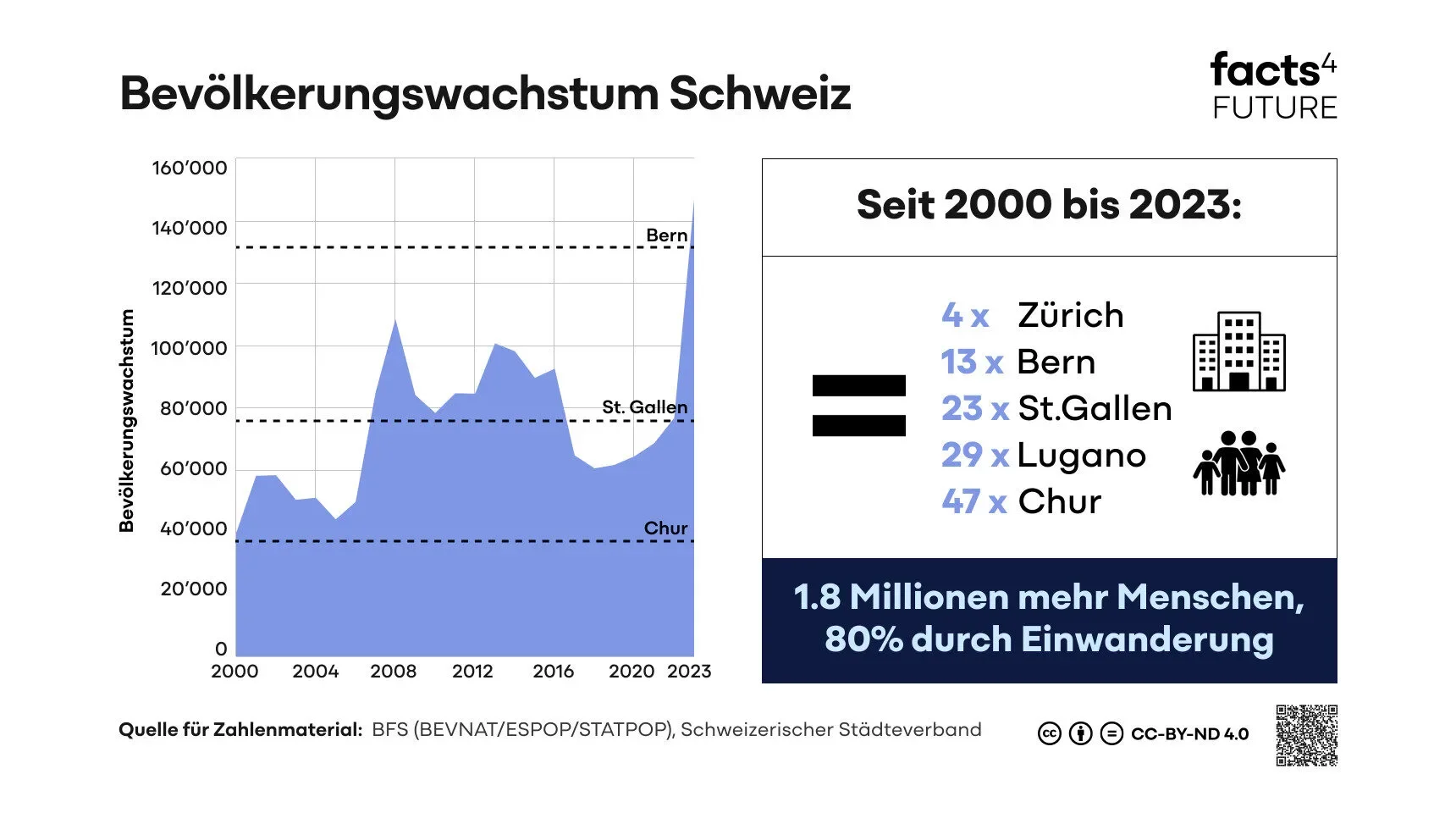

Seit der Einführung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) mit der EU/EFTA im Jahr 2002 ist die Schweizer Bevölkerung um rund 1,5 Millionen Menschen gewachsen. Zwei Drittel der Zuwandernden kamen im Rahmen des FZA, das weitgehend von der Nachfrage der Wirtschaft gesteuert wurde. Es geht jedoch nicht um ein einfaches Ja oder Nein zur Zuwanderung. Wer die Debatte auf ein «Entweder–Oder» reduziert, verhindert eine differenzierte Diskussion über die eigentlich relevante Frage: Wie viel Zuwanderung ist langfristig wohlfahrtsfördernd – auch für kommende Generationen?

Sind die Auswirkungen eine Blackbox?

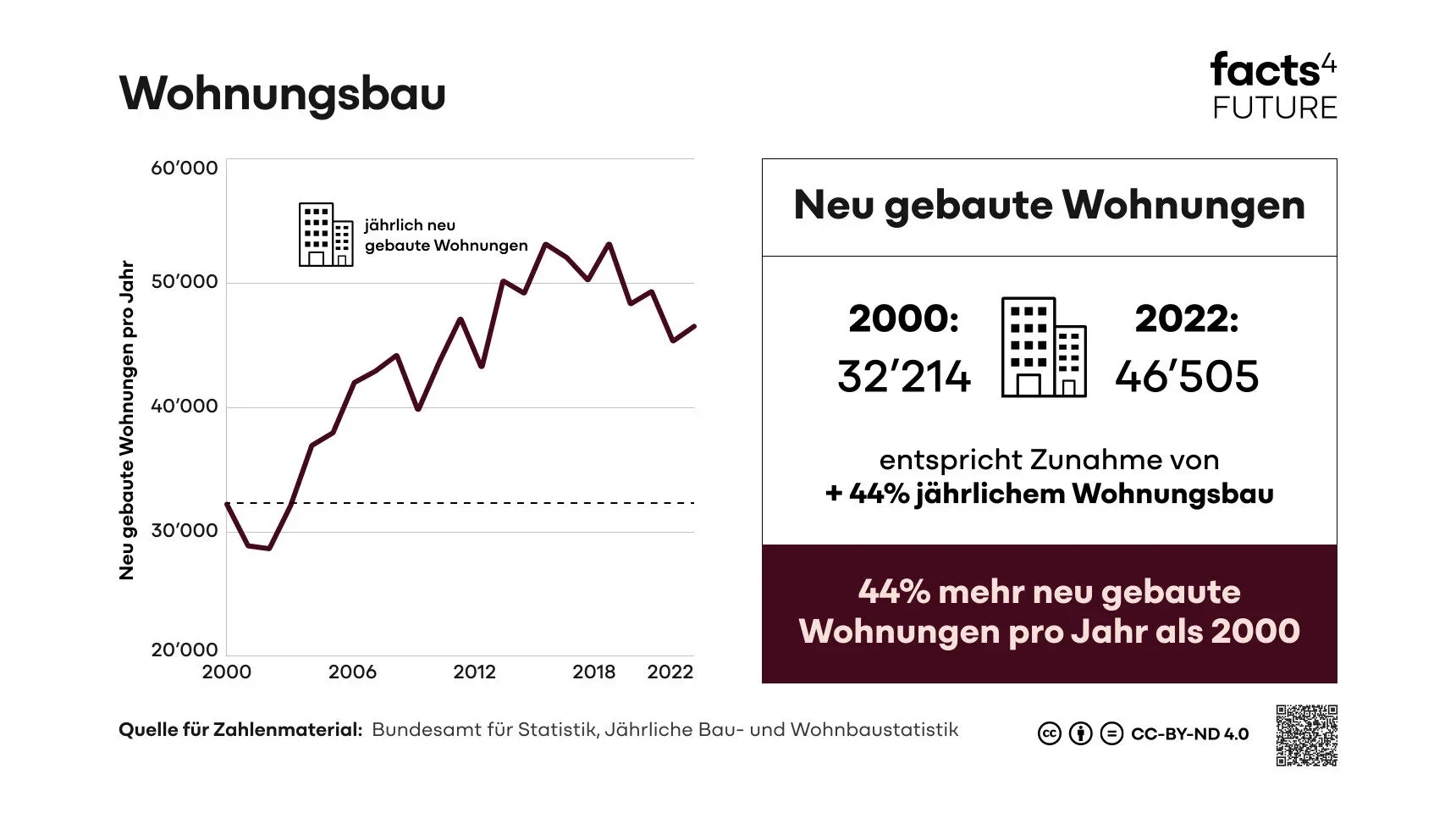

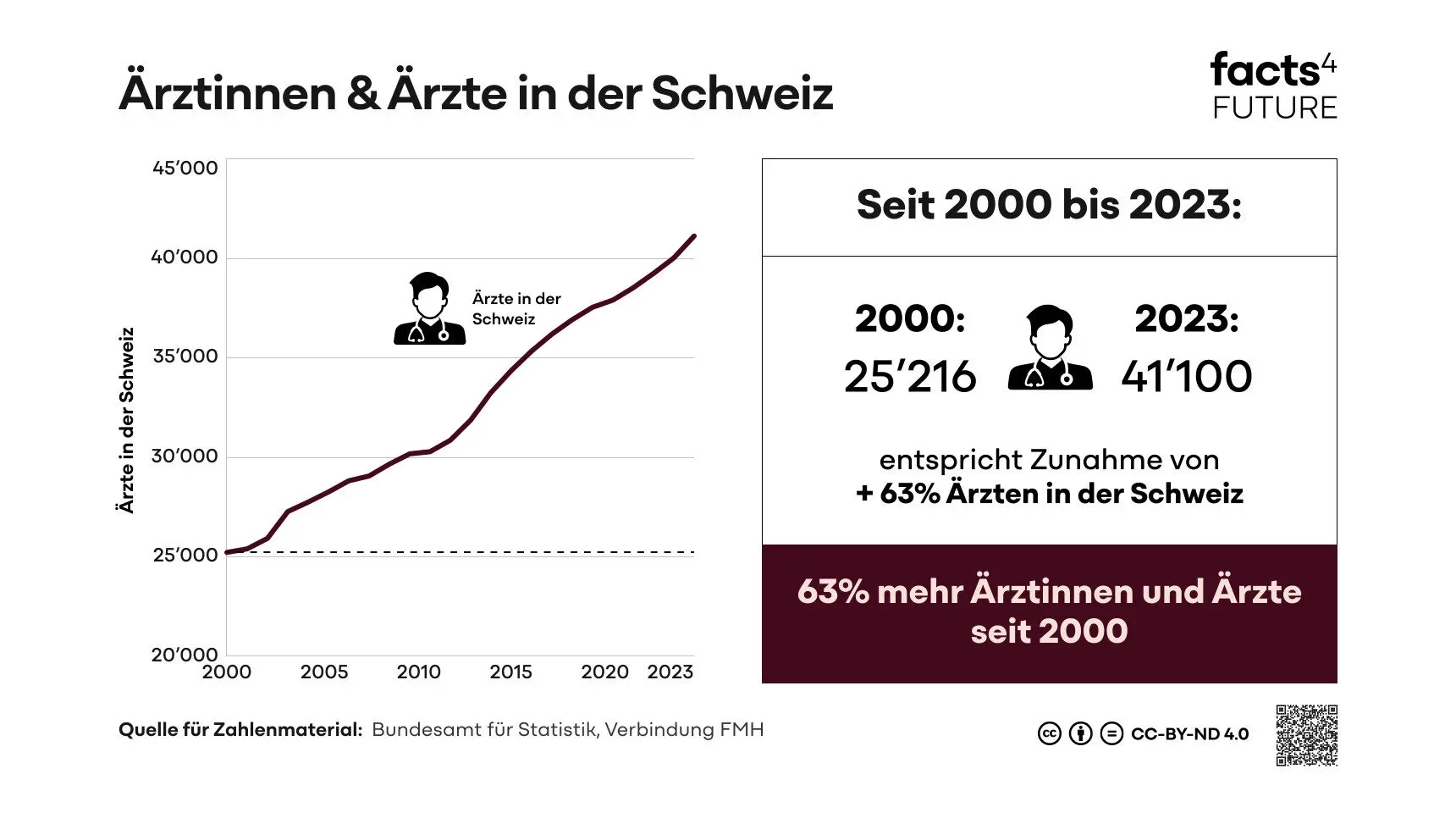

Bis heute fehlen belastbare Daten darüber, wie sich die wirtschaftsgetriebene Zuwanderung auf zentrale Bereiche der öffentlichen Infrastruktur auswirkt: ÖV, Strassen, Schulraum, Wohnungsmarkt, Stromversorgung, Gesundheitswesen, Bildung, Biodiversität oder die Erreichbarkeit der Pariser Klimaziele. Ebenso wenig bekannt ist die Gesamtbilanz der Zuwanderung unter Einbezug volkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Auswirkungen.

Hilft Migration gegen den Fachkräftemangel?

Kaum ein Argument wird häufiger ins Feld geführt als der Fachkräftemangel. Seit Einführung des FZA klagen Branchen über zunehmende Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung. Der Rekrutierungsschwierigkeiten-Index des Bundesamts für Statistik (BFS) erreichte 2022 einen historischen Höchststand, ebenso wie die Quote offener Stellen.

Grafik: Rekrutierungsschwierigkeiten / offene Stellen (kommt ggf. noch)

Wie hängen Zuwanderung und Fachkräftemangel zusammen?

Zwar arbeiten viele Zugewanderte in Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel. Doch trotz der hohen Zuwanderung in den letzten 20 Jahren ist dieser nicht gesunken – im Gegenteil: Er hat sich verschärft.

Lindert Zuwanderung den Fachkräftemangel oder verstärkt sie ihn?

Zuwandernde sind nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Konsumierende. Sie schaffen also gleichzeitig eine neue Nachfrage – nach Wohnraum, Infrastruktur und weiteren Arbeitskräften. Dieser selbstverstärkende Effekt dürfte einer der Gründe sein, warum der Bundesrat das Ausmass der Zuwanderung unterschätzte. Besonders im Gesundheits-, Bildungs- und Bausektor entsteht zusätzlicher Druck. Nur 37 % der Zuwandernden geben Erwerbsarbeit als Hauptgrund für den Zuzug an, 41 % kommen aus familiären Gründen.

Spirale, Schneeballsystem oder Teufelskreis?

Die hohe Zuwanderung bringt Fachkräfte, aber sie beseitigt den Fachkräftemangel nicht. Die Zahl der Unternehmen mit Rekrutierungsproblemen liegt heute so hoch wie nie seit Messbeginn 2004. Studien zeigen: Für jede zugewanderte Fachkraft entstehen 0,6 bis 1,4 zusätzliche Stellen.

Was sind die Auswirkungen auf die kommenden Generationen

Die AHV basiert auf einem Umlageverfahren: Wer arbeitet, finanziert die Renten der Pensionierten. Doch mit dem demografischen Wandel wird dieses System wackelig. Der Altersquotient – das Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen – steigt kontinuierlich.

Fazit:

Ohne ständiges Bevölkerungswachstum oder Reformen droht das System aus dem Gleichgewicht zu geraten. Die Renten werden entweder teurer (mehr Lohnabzüge, mehr Steuern) oder unsicherer. Eine Lösung ist das schrittweise Anheben des Rentenalters, wie bereits mit der Reform AHV 21 (seit 01.01.2024 in Kraft).

Wenn die Bevölkerung jährlich durch Zuwanderung wächst, wachsen auch die Ansprüche und der Druck auf alle Systeme – besonders auf die Generationen, die sie finanzieren sollen.

Autorin: Erika Häusermann, Vorstand ecologie suisse

Quellen:

IWP Policy Papers, 04/ 2024 Nr 17

Bundesamt für Sozialversicherungen

Facts4Future