Bodenlos? Wie die Schweiz ihre Ackerflächen verliert – und mit ihnen einen stillen CO₂-Speicher

In der öffentlichen Debatte über Nachhaltigkeit dominieren oft Emissionen, Energiewende und Mobilität. Dabei wird ein zentrales Element unserer Lebensgrundlage übersehen: die Fläche, auf der unsere Ernährung überhaupt möglich ist. Genauer gesagt: fruchtbares Ackerland, eine Ressource, die in der Schweiz nicht nur begrenzt, sondern zunehmend gefährdet ist.

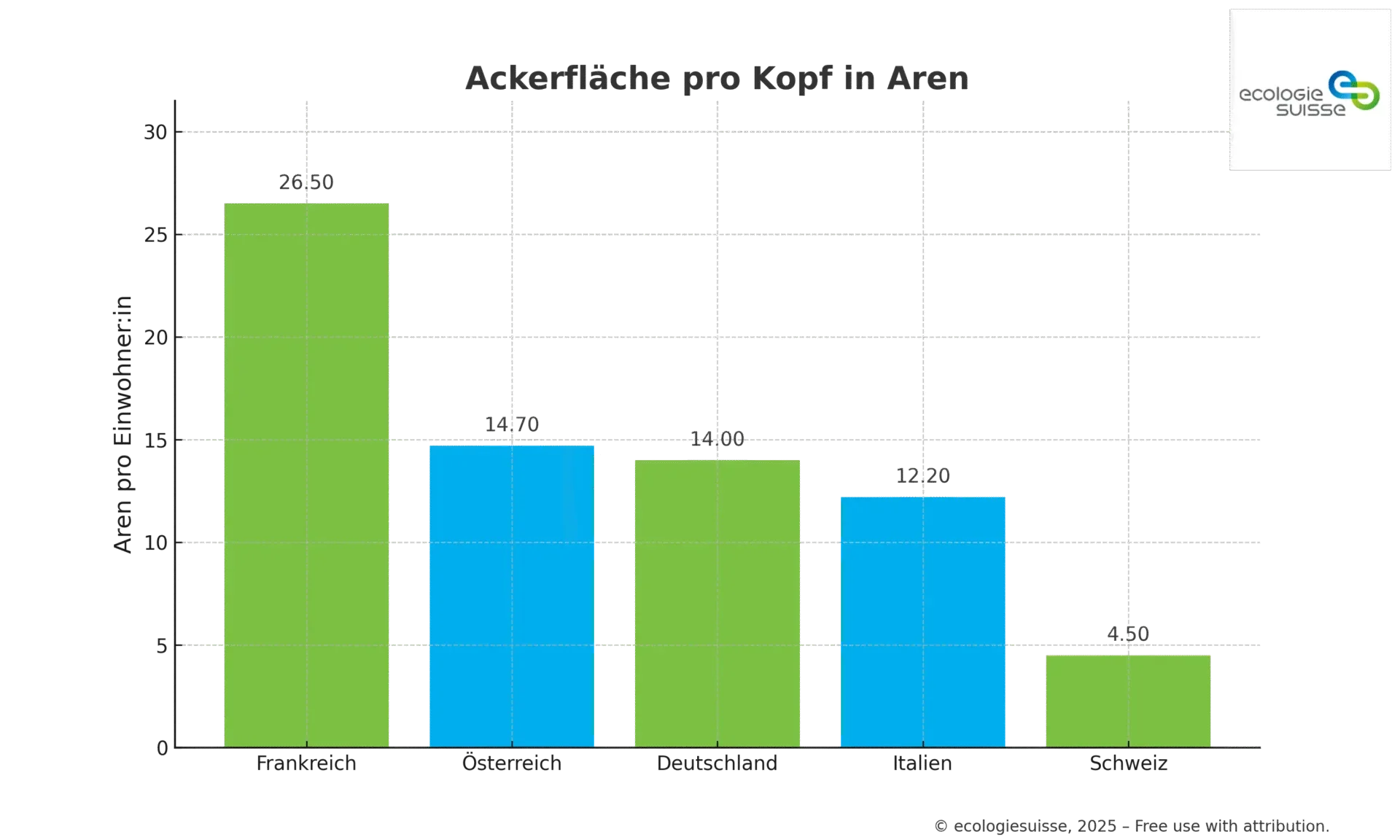

Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich über sehr wenig Ackerfläche pro Kopf: 4.5 Aren, also 450 Quadratmeter, stehen jeder Person in unserem Land durchschnittlich zur Verfügung. Das entspricht knapp zwei Tennisfeldern. Genug, um jährlich rund 500 Kilogramm Kartoffeln zu ernten, etwas Gemüse, ein wenig Getreide, und vielleicht noch ein bis zwei Kleintiere zu halten. Für einen Selbstversorger-Garten mag das genügen, für die Ernährung eines ganzen Landes markiert es eine stille Grenze.

Zum Vergleich: Frankreich hat pro Kopf fast sechsmal so viel Ackerfläche zur Verfügung, Deutschland immerhin noch rund das Dreifache. Diese Diskrepanz ist nicht allein Folge der Alpengeografie, sie ist auch Resultat jahrzehntelanger Prioritätensetzung, in der Verdichtung und Siedlungsausbau oft höher gewichtet wurden als Ernährungssicherheit und Bodenschutz.

Der Verlust an Ackerfläche ist nicht nur ein agrarpolitisches, sondern auch ein klimapolitisches Problem. Fruchtbare Böden speichern erhebliche Mengen an Kohlenstoff, im Schnitt 95 Tonnen pro Hektar in Ackerböden, 181 Tonnen unter Grünland und bis zu 507 Tonnen in Moorstandorten . Durch Überbauung werden bei jedem Hektar bis zu 80 Tonnen CO₂ freigesetzt . Noch dramatischer ist der langfristige Verlust: Ein versiegelter Boden kann keine organische Substanz mehr bilden und kein CO₂ dauerhaft speichern. Über einen Zeitraum von 30 Jahren summiert sich dieser «entgangene Speicher» auf weitere 150 bis 450 Tonnen CO₂ pro Hektar .

Die ökologische Funktion des Bodens endet jedoch nicht beim Klimaschutz. Versiegelte Flächen verlieren ihre Fähigkeit zur Wasseraufnahme, zur Filterung von Schadstoffen, zur Erhaltung der Biodiversität und zur Produktion von Lebensmitteln. Sie werden dauerhaft klimatisch inaktiv und damit aus dem ökologischen Kreislauf ausgeklammert.

Gleichzeitig bedeutet unsere strukturelle Abhängigkeit von Lebensmittelimporten eine Verlagerung der Umweltwirkungen. Kalorien, die wir nicht auf heimischem Boden erzeugen, müssen anderswo produziert werden, oft unter massivem Wasserverbrauch, mit Biodiversitätsverlusten und sozialen Konflikten in den Exportregionen. Der ökologische Fussabdruck unserer Ernährung endet nicht an der Landesgrenze.

Die Fläche wird so zur moralischen und strategischen Frage: Wie viel Eigenständigkeit wollen wir uns leisten? Wie viel Resilienz brauchen wir als Gesellschaft? Wie gestalten wir unser Verhältnis zur natürlichen Ressource Boden?

Eine nachhaltige Landwirtschaft allein genügt nicht. Es braucht eine gesamtheitliche Flächenstrategie, die Ernährung, Klimaschutz und Biodiversität integriert denkt. Dazu gehören:

- Schutz bestehender Ackerflächen,

- Konsequente Förderung humusaufbauender Bewirtschaftungsmethoden,

- Revitalisierung geschwächter Böden

- Politische Anerkennung von Boden als kritischer Infrastruktur

- Eine realistische Diskussion über den Raumverbrauch pro Kopf – nicht polemisch, aber faktenbasiert

Fläche ist nicht vermehrbar. Sie ist endlich, aber wie wir sie nutzen, ist gestaltbar. Die ökologische Wende beginnt nicht im Ausland, nicht im Emissionshandel, nicht in technischen Kompensationslösungen. Sie beginnt auf heimischem Boden. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Quellenverzeichnis

1. Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL), Deutschland. Wie viel CO₂ binden landwirtschaftlich genutzte Böden?

2. WWF Österreich (2023). WWF-Bodenreport 2023

3. Umweltberatung Österreich. Bodenversiegelung und Flächenverbrauch

4. Europäische Umweltagentur (EEA). Land take and land degradation

5. Bundesamt für Statistik bfs.admin. Raum-Umwelt Bodennutzung-Bedeckung 2024